La place des Vosges,

Louis Métezeau, architecte.

Construite entre 1605 et 1612,

elle est constituée de 36 immeubles d'habitation (soit 9 de chaque côté).

Sous les arcades de la place des Vosges.

Ici les voûtes furent réalisées en fausse brique séparée par des nervures en fausse pierre.

Immeubles bordant la place des Vosges

Immeubles bordant la place des Vosges, détail:

chaînages de pierre.

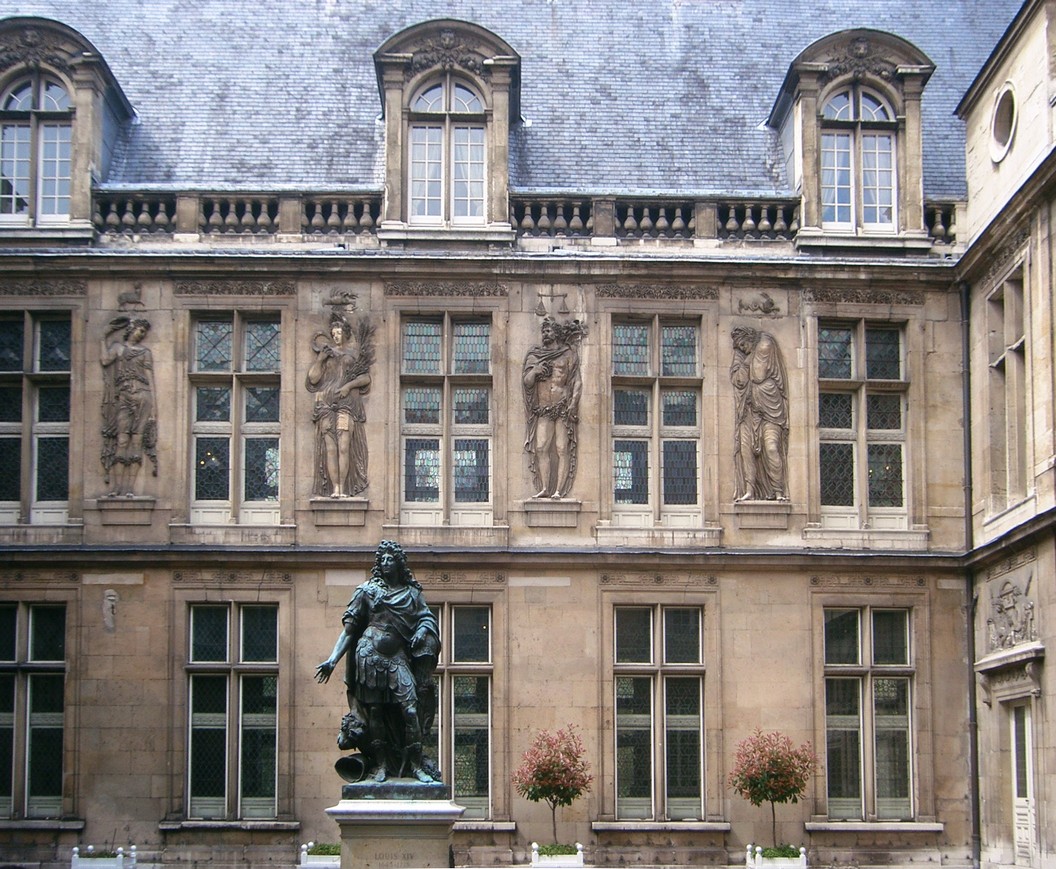

Statue équestre de Louis XIII,

par Jean-Pierre Cortot sur un modèle de Charles Dupaty.

Marbre blanc, 1821-1825.

Square Louis XIII, place des Vosges.

La Place des Vosges

Ainsi le Comte de Sully pouvait-il rejoindre, par le passage que vous venez d'emprunter, cette toute première place royale voulue par Henri IV. Nous sommes encore frappés aujourd’hui par cette impression d’intimité mêlée d’harmonie... C’est un des lieux les plus huppés de Paris où le prix du mètre carré atteint des sommets! Mais le souverain l’avait souhaitée comme lieu de promenade, en un temps où Paris n’en possédait pas vraiment; comme lieu de mise en scène également, le glorifiant, lui, le Roi. N’oublions pas qu'en tant que cousin d'Henri III, il inaugurait alors une nouvelle lignée, celle des Bourbons, et qu'il ne faisait bien sûr pas l’unanimité. D'autre part, il était d'autant plus nécessaire de sceller par la pierre les nouvelles priorités gouvernementales que le royaume sortait tout juste des guerres de religion.

La construction de cette place est donc presque une œuvre de propagande royale. Rythmée de pierre blonde et de brique rouge, elle est spectaculaire de par sa rigueur et sa régularité. Le rez-de-chaussée est constitué d’arcades en plein cintre et de piles qui soutiennent le premier niveau. Les baies sont soulignées d’un chaînage de pierre d’un bel effet. Cette utilisation, dont le tout premier exemple parisien se trouve place de Furstemberg, est bien entendu économique: la brique est bien moins chère que la pierre, et Henri IV souhaite redresser l’économie du royaume. Mais elle est esthétique aussi, car l’alternance des couleurs met en valeur sa structure. Ce carré de 36 pavillons s’élève sur trois niveaux. Deux pavillons, au centre de la place, se répondent: côté rue de Birague, au Sud, c’est celui du Roi; d’ailleurs il nous regarde dans son médaillon sculpté au milieu de la façade. Côté rue des Francs-Bourgeois se trouve celui de la Reine.

Le Pavillon du Roi, côté rue de Birague,

au sud de la place des Vosges.

Le Pavillon de la Reine, côté rue des Francs-Bourgeois,

au nord de la place des Vosges.

Pourtant aucun souverain n’habitera ces deux pavillons - Henri IV meurt avant que la place ne soit terminée - mais leur prestige permettra de les louer fort cher, dès le départ. Les pavillons sont surmontés d’une toiture d’ardoise en pavillon. Les architectes présumés, Claude Chastillon (ingénieur du Roi) et Louis Métezeau, débutent la construction de la place en 1605, et ne l’achèveront qu’en 1612, soit deux ans après la mort du monarque. Il est possible que Jacques II Androuet du Cerceau soit lui aussi intervenu dans le plan.

Son patronyme actuel est un hommage napoléonien au département des Vosges, le premier à s’être acquitté de l’impôt envers le nouveau gouvernement. Ce lieu changera souvent de nom mais a toujours traversé le temps avec de prestigieux bâtiments.

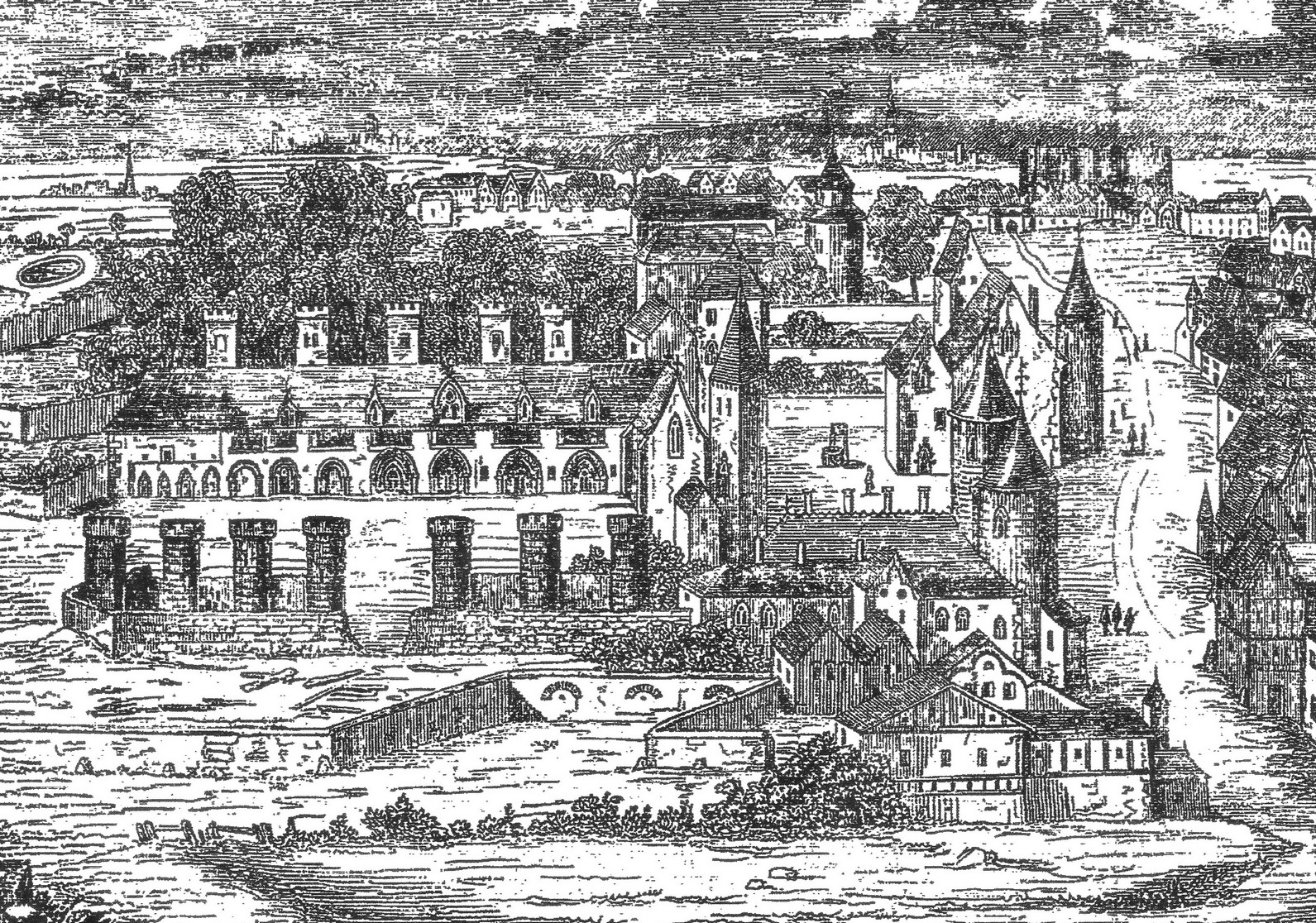

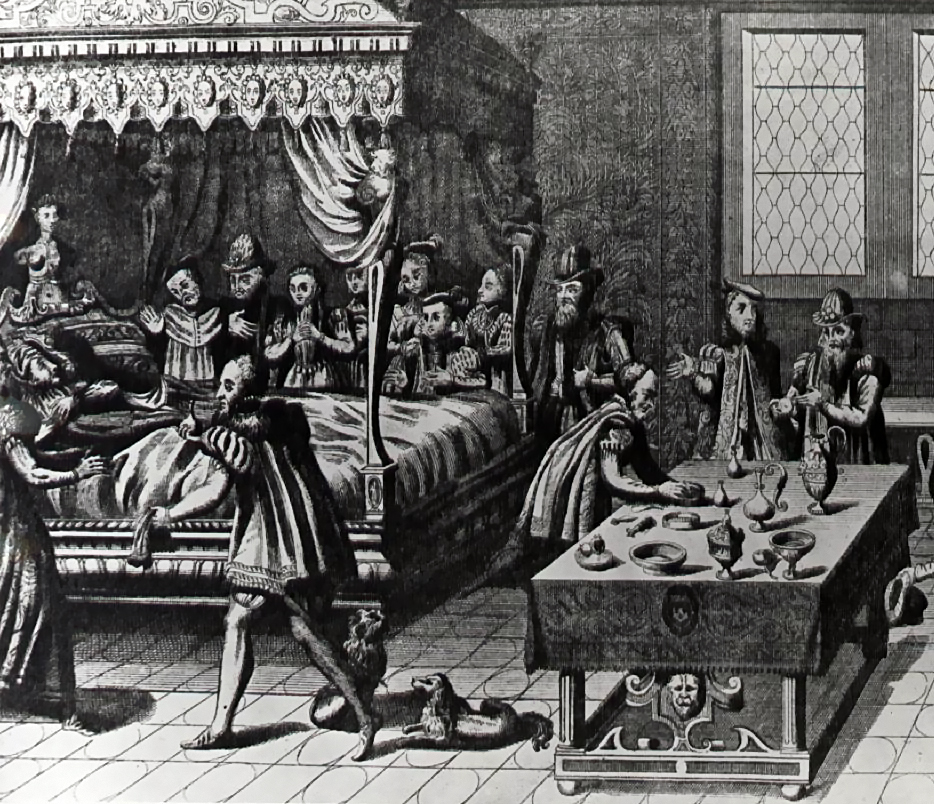

En effet, dès le XIVe siècle, elle est l’emplacement de l’hôtel des Tournelles, résidence royale, où le roi Louis XII y mourut en 1515. "Tournelles" était alors une référence aux multiples petites tours qui hérissaient l’édifice de style gothique flamboyant. Ce fut aussi le cadre de grandes fêtes, comme celle de 1559 où un double mariage était célébré: le roi Henri II mariait sa fille Elizabeth de France au roi d’Espagne Philippe II, et sa sœur Marguerite de France à Emmanuel-Philibert de Savoie. Un tournoi, organisé par le Roi, eut lieu, comme il en était coutume. Le Roi aime jouter, et lors de l’un des combats avec le capitaine de sa garde écossaise, le Comte de Montgommery, il reçoit dans l’œil la lance du capitaine. C’est un drame pour tout l’entourage royal bien sûr! Le Roi, qui reçoit le coup juste devant le futur hôtel de Sully, est transporté très vite aux Tournelles. Le célèbre médecin Ambroise Paré tente, sans succès, de l’opérer. Le Roi meurt et la reine Catherine de Médicis, profondément attachée à son époux, lancera dès ce jour la mode du noir pour le deuil (jusqu’alors, les reines portaient du blanc), couleur qu’elle portera jusqu’à sa mort.

L’hôtel des Tournelles tombe en disgrâce; plus tard la Reine ordonne sa vente par parcelles, permettant ainsi le financement de la construction du palais des Tuileries. Mis à part quelques gravures, il ne reste absolument rien de cet hôtel.

Bien plus tard, sous la régence de Marie de Médicis, pour inaugurer la place royale, on célèbre cette fois des doubles fiançailles: celles du jeune Louis XIII et d'Anne d’Autriche, et celles d’Élisabeth de France (une autre!), fille d’Henri IV, avec Philippe IV d’Espagne. De la première union naîtra le futur Louis XIV, et de l’autre, Marie-Thérèse d’Autriche. Les deux souverains de Versailles sont ainsi cousins germains, comme cela se faisait fréquemment.

Vue d'ensemble de l'Hôtel des Tournelles,

d'après un dessin d'époque (1550),

gravure extraite du Magasin Pittoresque, 1851

Jacques Tortorel et Jean Perrissin,

Henri II, roi de France, sur son lit de mort, à l'hôtel des Tournelles.

Estampe extraite du Recueil de gravures sur l’histoire des guerres de religion en France, 1570.

Anonyme,

Le Roman des chevaliers de la gloire, grand carrousel donné place Royale, du 5 au 7 avril 1612,

à l'occasion du mariage de Louis XIII avec Anne d'Autriche.

Huile sur bois, XVIIe siècle

(Paris, musée Carnavalet).

Par la suite de prestigieux habitants occuperont la Place Royale :

- Le cardinal Richelieu qui, en 1627, après avoir interdit les duels qui décimaient alors l'aristocratie, se voit provoqué par le jeune Montmorency-Bouteville sous ses fenêtres mêmes. (Ce dernier sera décapité place de Grève, là où se trouve aujourd’hui la place de l’hôtel de ville, à deux pas d'ici.)

- Marion Delorme, une belle courtisane du XVIIe siècle, célèbre pour ses amoures, y tient salon. Victor Hugo s’inspirera du personnage dans son roman homonyme, Marion Delorme.

- La marquise de Sévigné, épistolière qui a donné son nom à la rue de Sevigné dans le quartier du Marais, y voit le jour.

- Victor Hugo (dont on peut visiter la maison au n°12) y a rédigé une partie des Misérables.

Maison de Victor Hugo, le salon chinois

Entrée de la Maison de Victor Hugo,

Place des Vosges

Photo: Coyau, Wikimedia

Maison de Victor Hugo, antichambre

Et, plus près de nous, parmi d’autres:

- L’homme politique et ancien directeur du Fonds Monétaire International, Dominique Strauss-Kahn

- L’actrice Annie Girardot, décédée en 2010

- Une autre actrice, celle-ci italienne, Claudia Cardinale

- L’acteur Sami Frey

- L’homme politique et ancien Ministre de la Culture sous la présidence de François Mitterrand, Jack Lang

Pendant la Révolution, elle devient place de l’Indivisibilité. On commence alors à nommer et renommer les rues. Comme nous l’avons vu, elle devient place des Vosges sous le consulat de Napoléon.

Sous la Restauration, on remplace l’ancienne statue de Louis XIII, fondue pendant la Révolution (comme la plupart des sculptures royales de la ville), par celle-ci réalisée par Dupaty et Cortot. Le tronc d’arbre qui sert de support à la statue de pierre l’alourdit quelque peu.

Cette place va en générer deux autres: la place Dauphine, et la place Ducale à Charleville-Mézières réalisée pour le cousin d'Henri IV, Charles de Gonzague. Elle inspire aussi à partir de 1623 le pavillon central de Versailles, qui est réalisé dans les mêmes matériaux: pierre, brique, ardoise.

La place Ducale de Charleville-Mézières,

réalisée à partir de 1606 par Clément Métezeau (le frère de l'architecte de la place des Vosges).

Cette belle place est également un exemple du sauvetage de certains fleurons de notre architecture rendu possible par la loi Malraux de 1962, relative aux secteurs sauvegardés. De plus, tous ces bâtiments sont classés au titre des monuments historiques depuis 1954. Leur restauration date des années 1970.