Giuseppe Castiglione,

le Salon Carré,

huile sur toile, 1861.

(Paris, musée du Louvre)

A l'époque où est peint ce tableau, le Salon Carré sert de lieu de présentation des chefs-d’œuvre de la peinture occidentale des collections du musée; l'on aperçoit d'ailleurs, sur la droite de la composition, les Noces de Cana de Véronèse, aujourd'hui exposé dans la salle des États, tout près d'ici.

Le Salon Carré aujourd'hui.

Le décor de stuc du plafond fut réalisé par le sculpteur Pierre-Charles Simart lors du réaménagement de la salle par l'architecte Félix Duban entre 1849 et 1851.

Les cimaises actuelles datent du début des années 1970.

Il abrite les collections de peinture italienne du début de la Renaissance.

Le Salon Carré

Cette vaste et haute salle est l’un des lieux névralgiques du palais puisqu’il forme la charnière entre le vieux Louvre situé à l’est et la Grande Galerie qui conduit vers l’ouest et les Tuileries. Sa construction est opérée sous Henri IV qui est le bâtisseur de la liaison entre les deux palais. La pièce sert de vestibule monumental à la galerie des Rois (future galerie d’Apollon) lorsque l’on vient des Tuileries. Le Salon Carré est donc un lieu de passage important.

On ne sait rien du décor d’origine du lieu avant le XVIIIe siècle. Le haut espace abondamment éclairé abrite à partir de 1725 l’exposition annuelle de l’Académie royale de peinture et de sculpture qui prend alors le nom de Salon, en référence à l’espace où il est organisé. La manifestation attire des dizaines de milliers de visiteurs tous les deux ans. Il faut imaginer cette salle tapissée du sol à la base des voûtes d’œuvres créées par les membres de la noble institution. Pour faciliter la circulation du public, un escalier d’accès à été construit permettant ainsi une meilleure desserte du lieu.

Pietro Antonio Martini,

« Exposition au salon de 1787 »

eau-forte, 1787.

Les articles parus dans les journaux contemporains nous ont laissé une image précise de l’animation qui règne là pendant l’exposition: les peintures sont collées les unes aux autres, celles des artistes les plus honorés se trouvant en bas, à portée des yeux et des commentaires plus ou moins acerbes des amateurs, tandis que celles jugées plus secondaires sont placées très haut, où est difficile de s’en approcher. Un personnage important, le «tapissier» du Salon, est chargé d’installer les toiles. Ce faisant, il satisfait les uns et fait enrager les autres. Le peintre Chardin a rempli cette fonction pendant plusieurs années.

Si les peintures ornent les murs, les sculptures sont elles installées au centre, sur de longues tables qui permettent de les admirer en toute quiétude et dans de meilleures conditions.

Le dernier Salon à avoir lieu dans cette pièce est celui de 1848. Par la suite, la pièce devient la salle des chefs-d’œuvres de la peinture occidentale: ici ont été exposés, côte-à-côte, La Joconde de Léonard, Les noces de Cana de Véronèse, les peintures les plus célèbres de Rubens ou de Rembrandt, de Poussin ou de Murillo, de Holbein ou de Vouet. Le décor de la voûte cite d'ailleurs les noms de ceux que l’on considérait comme les plus grands, rappelant ainsi cette fonction qu'occupe le salon jusque dans l’entre-deux-guerres.

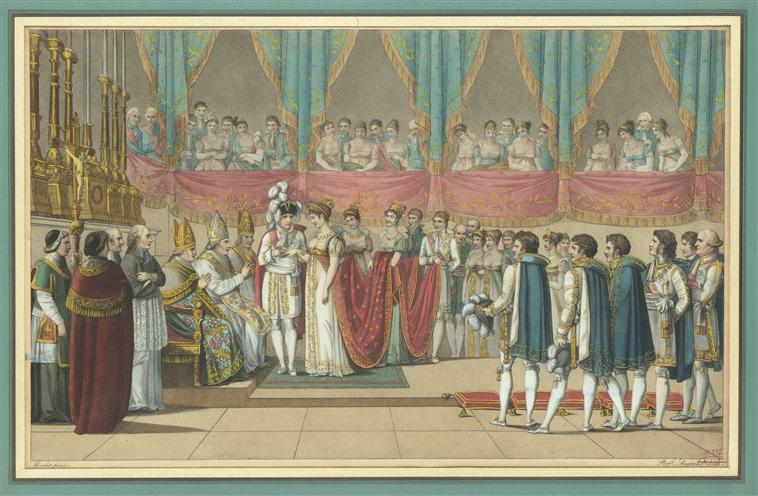

« Mariage religieux de Napoléon Ier et de Marie-Louise »,

qui eut lieu en 1810 dans le Salon Carré du Louvre.

Eau-forte en couleur, XIXe siècle.

Le 2 avril 1810, la pièce transformée en chapelle, sert de cadre au mariage de Napoléon Ier et de l’archiduchesse Marie-Louise. Pour l’occasion, on avait installé des tribunes qui cachaient les œuvres restées aux murs!

Sortez du Salon Carré par la porte qui ouvre directement sur la Grande Galerie et avancez-vous à l’intérieur.