Extérieur de la Maison de Victor Hugo, Paris

Crédits: Antonio Ca' Zorzi, Blue Lion, 2015

Place des Vosges, Entrée de la Maison de Victor Hugo

Crédits: Coyau, Wikimedia

Maison de Victor Hugo, Paris, antichambre

Crédits: Antonio Ca' Zorzi, Blue Lion, 2015

Maison de Victor Hugo, Salon chinois

Crédits: Vassil, Wikimedia

Maison de Victor Hugo, Salon chinois, miroir

Crédits: Vassil, Wikimedia

Maison de Victor Hugo, Paris, chambre de l'avenue d'Eylau

Crédis: Antonio Ca' Zorzi, Blue Lion, Paris

Maison de Victor Hugo, bureau

Crédits: Vassil, Wikimedia

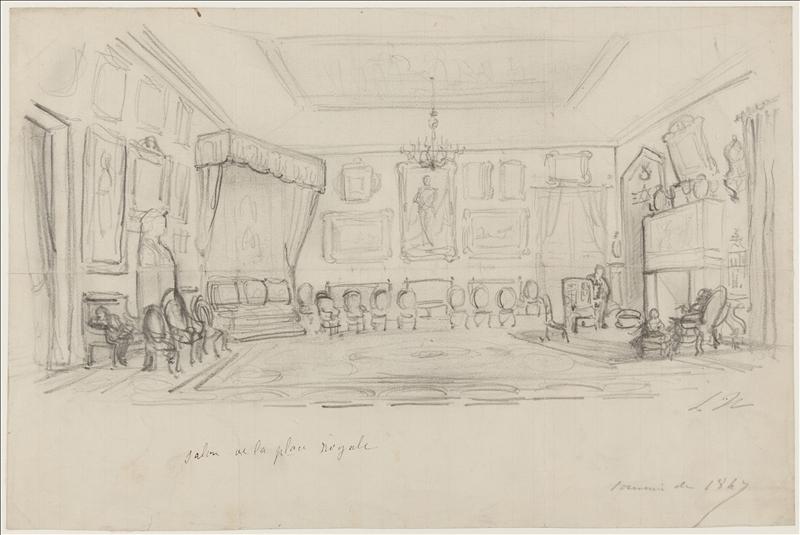

Chez Hugo Place Royale

Victor Hugo loua un appartement de 280 m² au deuxième étage de cet Hôtel de Rohan-Guéménée pendant presque seize ans, d'octobre 1832 à juin 1848. Richement décoré, l'appartement se composait de onze pièces avec notamment une salle à manger, un grand salon tendu de damas rouge et un salon chinois, donnant sur la place Royale - devenue place des Vosges en 1800, redevenue Royale sous la Restauration, la Monarchie de Juillet… et le Second Empire (après un bref retour à son appellation démocratique sous la deuxième République), elle reprend définitivement son nom de place des Vosges en septembre 1872 -. Cinq pièces donnaient sur le jardin, où s'élevait une fontaine en terre cuite décorée de serpents de style (qui suivra le poète jusqu'à Guernesey; on peut encore la voir à Hauteville House). Ces pièces correspondaient aux chambres à coucher (Victor faisait chambre à part avec Adèle) et au cabinet de travail du poète. Un escalier de service permettait de descendre dans le jardin, puis de gagner l'impasse Guéménée, afin de fuir les visiteurs indésirables. L'hôtel fut construit en 1605-1607 pour Isaac Arnauld, le secrétaire de Sully.

Les années passées place Royale correspondent à des années de gloire pour Hugo. Sa situation financière s'est tout d'abord considérablement améliorée. Hernani, Lucrèce Borgia ont été de grands succès et Notre-Dame de Paris eut plusieurs rééditions. A partir de 1838, avec Ruy Blas et l'exploitation de ses œuvres complètes, Hugo est devenu un membre aisé de la bourgeoisie libérale, influente et proche du pouvoir. La soirée la plus mémorable qu'il donna dans son bel appartement de la rue Royale fut sans doute celle du 21 janvier 1838, lorsque les Hugo invitèrent en grande pompe le couple princier, le fils aîné de Louis-Philippe et sa jeune femme (une fervente lectrice de ses œuvres). Dans un article des années 1870, Zola évoquera cette période royale pour Hugo :

Et c'est alors que s'étend cette période admirable de sa vie, de 1830 à 1848, son règne sur les lettres françaises, sa toute-puissance sur la génération qui naissait, ce servage des esprits qu'il étendait autour de lui, et dont l'étrange puissance a duré jusqu'à nos jours.

Place Royale surtout, il trônait au milieu d'une cour enthousiaste et respectueuse; les jeunes poètes, débarqués de la veille à Paris, lui étaient présentés comme des vassaux qui lui devaient hommage; et les pauvres enfants s'évanouissaient presque dans l'escalier, tant leurs cœurs battaient fort. Des écrivains de grand talent venaient eux aussi s'incliner. Louis XIV n'a certainement pas eu des courtisans plus fidèles ni plus humbles. On officiait devant ce roi littéraire ; ceux mêmes qui essayaient de plaisanter derrière son dos, pâlissaient et se courbaient en sa présence.

(Documents littéraires, études et portraits par Émile Zola, Charpentier, 1881)

Zola en rajoute un peu, il est même un peu ironique. Car, on le sait, Zola, même s'il admire le Hugo d'avant 1870, est très critique vis à vis du Hugo de l'après exil. Il estime qu'il a fait son temps, et que l'avenir est au naturalisme, le mouvement dont il est le porte-drapeau.

Comme Zola l'a écrit, le salon des Hugo a été sous la Monarchie de Juillet un passage obligé pour tout jeune écrivain. Son salon réunissait aussi de nombreuses personnalités du monde politique et du monde artistique. On y croisait notamment Gautier, Dumas, Balzac, Musset, Vigny, Nerval, Lamartine, Sainte-Beuve, Mérimée, Nodier, Alphonse Karr, Berlioz, Rossini, Devéria, David d'Angers… et Théodore de Banville :

Quel enchantement, ces soirées de la place Royale! Dans le salon du fond [l'entrée], autour d'un énorme parterre de fleurs, étaient assises les femmes jeunes, belles, souriantes, magnifiquement parées, heureuses d'être chez le grand poète, et là Mme Victor Hugo faisait les honneurs avec sa grâce souveraine.

Puis venait le grand salon, où se pressait toute une foule d'hommes et de femmes parmi laquelle on n'eût pas trouvé un seul être banal et quelconque, et dont le décor splendide était bien le cadre qu'il fallait à de pareilles fêtes. Les deux cheminées à manteau placées en face l'une de l'autre, ornées de miroirs curieux et de chandeliers d'or, les immenses rideaux de vieux damas de soie rouge, les meubles antiques étaient du plus grand caractère, et les embrasures des fenêtres étaient si larges et si profondes que chacune d'elles devenait comme un petit salon où on pouvait s'isoler et causer librement. Dans la salle à manger ornée de vieilles armes, foule plus grande encore, et on voyait là, jeunes, empressés, allant et venant, parfois écrivant ou dessinant sur des albums ouverts, tous les hommes de ce temps qui sont devenus célèbres.

En été surtout, c'était ravissant ; la grande porte de l'appartement restait ouverte ; le parfum des fleurs et des feuillages entrait par les fenêtres, et la soirée avait lieu sur la place Royale en même temps que dans les salons, car les jeunes gens allaient fumer leur cigarette dans les allées, autour de la statue de Louis-le-Chaste, puis tout de suite remontaient, grisés de nuit et d'azur, dans l'éblouissement des flambeaux et des dames pareilles à des figures de déesses.

Dans cette salle à manger dont je parle, il y avait un magnifique dais de trône qui avait appartenu à Mme de Maintenon, et les farceurs des petits journaux avaient imaginé de dire que ce dais était placé au-dessus d'un trône destiné à Victor Hugo. En réalité, il ne surmontait qu'un simple divan, sur lequel tout le monde s'asseyait, excepté le poète qui régnant sur son temps par la grâce du génie, n'avait que faire de jouer au monarque. Il avait, ma foi, bien d'autres tigres à peigner ! Il était là, affable, accueillant, occupé de tous […]

(Mes Souvenirs, Charpentier, 1882)

Le salon de Hugo en 1847

A propos de ce trône, Houssaye (une grande personnalité du Monde des lettres de son époque, proche de Gautier, Nerval ou encore de Baudelaire) confirme les propos de Banville lorsqu'il racontera une soirée chez le poète : Victor Hugo était gracieux avec tout le monde. Je dois dire qu'il ne monta pas sur son trône, ce trône d'occasion qu'il tenait d'un marchand d'antiquités du boulevard Beaumarchais. (Souvenirs de jeunesse, 1830-1850, Flammarion, 1896)

Cet appartement de la place Royale n'a pas été bien sûr qu'un lieu de réception. Il servit aussi d'atelier de travail. Victor Hugo y a écrit quelques-unes de ses œuvres majeures parmi lesquelles Marie Tudor, Ruy Blas, Les Burgraves, Les Chants du crépuscule, Les Voix intérieures, Les Rayons et les ombres, une grande partie des Misérables, et quelques poèmes de La Légende des siècles et des Contemplations. Mais à partir de sa nomination comme pair de France le 13 avril 1845, il va essentiellement se consacrer à la politique. Plus précisément, il va devenir un acteur important de la politique française en assumant les charges liées à son titre. Car depuis qu'il compose des poèmes, Hugo fait déjà de la politique. En tant que poète, il éclaire les peuples :

[…] Peuples! Ecoutez le poète!

Ecoutez le rêveur sacré!

Dans votre nuit, sans lui complète,

Lui seul a le front éclairé! […]

Dieu parle à voix basse à son âme

Comme aux forêts et comme aux flots. […]

(Fonction du poète, Les Rayons et les Ombres, Delloye, 1840)

On a beaucoup glosé sur le parcours politique de Victor Hugo. Ultra-royaliste à seize ans, plus modéré ensuite, il est résolument partisan d'une monarchie constitutionnelle et libérale sous Louis-Philippe (qui le nomme pair de France en 1845) avant de devenir peu à peu un républicain convaincu à partir de 1848 (même si au début de la révolution de 1848, il revendique d'abord la régence d'Hélène d'Orléans, veuve du dauphin). Député de 1848 à 1851 puis quelques mois en 1871, il terminera sa carrière politique comme sénateur de 1876 à sa mort en 1885. Dans ce parcours, pas de poste de pouvoir : il ne fut ni ministre, ni chef de parti, ni conseiller du gouvernement. Dans tous les postes politiques qu'il occupa, il était pleinement conscient de sa responsabilité vis-à-vis du peuple qu'il représentait. Ses combats majeurs (pour la liberté, contre la peine de mort, contre la misère, pour l'éducation…), Victor Hugo les mena en faveur des opprimés : j'ai élevé la voix pour les opprimés de tous les pays et de tous les partis, écrit-il en 1874.

Hugo fut-il démocrate ? Dès 1830, il écrivait dans la préface d'Hernani : la voix haute et puissante du peuple […] ressemble à celle de Dieu. Mais pour donner le pouvoir au peuple, il fallait que celui-ci soit près à le recevoir. Il y a d'abord à faire une conversion intérieure et qui peut prendre beaucoup de temps (l'éducation a un rôle central à jouer dans cette "révolution de l'esprit"). Hugo se méfie de la "populace" toujours prête à l'émeute, source de désordre. Dans les premiers jours de la révolution de 1848, Hugo se trouve du côté des défenseurs de l'Ordre. Il faut combattre la misère, entendre la voix du peuple, mais pas à n'importe quel prix. Elu député de Paris en juin 1848 à l'Assemblée constituante, il prononce un discours en faveur de la réforme des ateliers nationaux (créés en février 1848), inaptes pour lui à générer du travail : la Monarchie avait des oisifs, la République aura des fainéants. Leur suppression provoque une insurrection, et son appartement de la place des Vosges (ainsi rebaptisée depuis février) est envahi fin juin 1848 (la place est mise à feu, mais son appartement est épargné) - ces évènements le décideront à déménager de la place des Vosges en juillet 1848. Pour le poète, le moteur de toutes ses actions, aussi bien en tant que tribun politique qu'en tant qu'écrivain, est le Progrès, un leitmotiv que l'on retrouve souvent sous sa plume et dont il définit ainsi la loi dans Les Misérables : la loi du progrès, c'est que les monstres disparaissent devant les anges, et que la Fatalité s'évanouisse devant la fraternité. […] Amour tu as l'avenir. Le Progrès n'est donc pour lui que le vecteur de l'Amour. On retrouve ici la croyance indéfectible de Victor Hugo en l'Amour, et donc en Dieu. Et qui dit croire en Dieu, dit croire en son prochain... quel qu'il soit! C'est pourquoi il aime profondément le peuple : J'ai été populaire, je ne le suis plus. Il y a des rêves ; ma popularité était absurde. Je suis né royaliste ; j'ai été pair de France ; je prie matin et soir ; je crois en Dieu ; il paraît que je suis vicomte. C'est égal, peuple, aime-moi ou ne m'aime-pas, je t'aime (Carnets, 1872).

L'appartement au deuxième étage de l'hôtel Rohan-Guérmée, place des Vosges, où Hugo habita entre 1832 et 1848 est ouvert au public. L'appartement fut transformé en musée en 1902 grâce à l'initiative de Paul Meurice (1818-1905), un ami de longue date de Hugo, qui en fit donation à la ville de Paris. Encore du vivant de Hugo, Meurice commença a collectionner des objets liées à la vie et à l’œuvre de l'écrivain, y compris des tableaux, manuscrits, dessins et meubles. Il commissionna même des oeuvres a des artistes contemporains tels que Théophile-Alexandre Steinlein, Auguste Rodin et Maurice Denis, qui allaient enrichir la collection dédiée à Hugo. La visite de l'appartement englobe aussi des objets et décorations d'autres habitations de Hugo et de Juliette Drouet. C'est ainsi que on peut y admirer le salon chinois de Hauteville Fairy (résidence de Juliette à Guernesey) en partie décoré par Hugo lui-même, et la salle à manger de Hauteville House (sa résidence à Guernesey), ainsi que la chambre du dernier appartement de Hugo avenue d'Eylau à Paris et le studio, le salon et l'antichambre de l'appartement place Royale. Pour les passionnés de Hugo, nous conseillons vivement la visite de son appartement qui permettra de découvrir d'autres aspects un peu moins connus de la vie privée de l'artiste et de son art, montrant, entre autres, son talent de peintre et d'architecte. Pour plus d'information consulter la fiche des informations pratiques.

Conclusion

Victor Hugo a quitté Paris pour l'exil en décembre 1851. Il y reviendra après la chute de Napoléon III. A son retour, il ne reconnaît plus Paris, les travaux d'Haussmann ayant bouleversé le Paris de son enfance et de sa jeunesse. C'est pourtant ce dernier qui a laissé une trace indélébile dans son cœur. C'est le Paris de la Restauration et de la Monarchie de Juillet qu'il ne cessera de chanter dans ses vers et dans sa prose, à l'instar de cet extrait des Misérables écrit à Guernesey et qui commence le chapitre Les zigzags de la stratégie :

Voilà bien des années déjà que l'auteur de ce livre, forcé, à regret, de parler de lui, est absent de Paris. Depuis qu'il l'a quitté, Paris s'est transformé. Une ville nouvelle a surgi qui lui est en quelque sorte inconnue. Il n'a pas besoin de dire qu'il aime Paris; Paris est la ville natale de son esprit. Par suite des démolitions et des reconstructions, le Paris de sa jeunesse, ce Paris qu'il a religieusement emporté dans sa mémoire, est à cette heure un Paris d'autrefois. Qu'on lui permette de parler de ce Paris-là comme s'il existait encore. […] C'est une douceur pour lui de rêver qu'il reste derrière lui quelque chose de ce qu'il voyait quand il était dans son pays, et que tout ne s'est pas évanoui. Tant qu'on va et vient dans le pays natal, on s'imagine que ces rues vous sont indifférentes, que ces fenêtres, ces toits et ces portes ne vous sont de rien, que ces murs vous sont étrangers, que ces arbres sont les premiers arbres venus, que ces maisons où l'on n'entre pas vous sont inutiles, que ces pavés où l'on marche sont des pierres. Plus tard, quand on n'y est plus, on s'aperçoit que ces rues vous sont chères, que ces toits, ces fenêtres et ces portes vous manquent, que ces murailles vous sont nécessaires, que ces arbres sont vos bien-aimés, que ces maisons où l'on n'entrait pas on y entrait tous les jours, et qu'on a laissé de ses entrailles, de son sang et de son cœur dans ces pavés. Tous ces lieux qu'on ne voit plus, qu'on ne reverra jamais peut-être, et dont on a gardé l'image, prennent un charme douloureux, vous reviennent avec la mélancolie d'une apparition, vous font la terre sainte visible, et sont, pour ainsi dire, la forme même de la France; et on les aime et on les invoque tels qu'ils sont, tels qu'ils étaient, et l'on s'y obstine, et l'on n'y veut rien changer, car on tient à la figure de la patrie comme au visage de sa mère.

(Les Misérables, II, 5, 1, Lacroix, 1862)