Hôtel de Ville, Paris

Crédits: Christine Zenino, Wikimedia, 2011

Théodore-Joseph-Hubert Hoffbauer (1839-1922), Place de Grève vers 1583, gravure, 1885

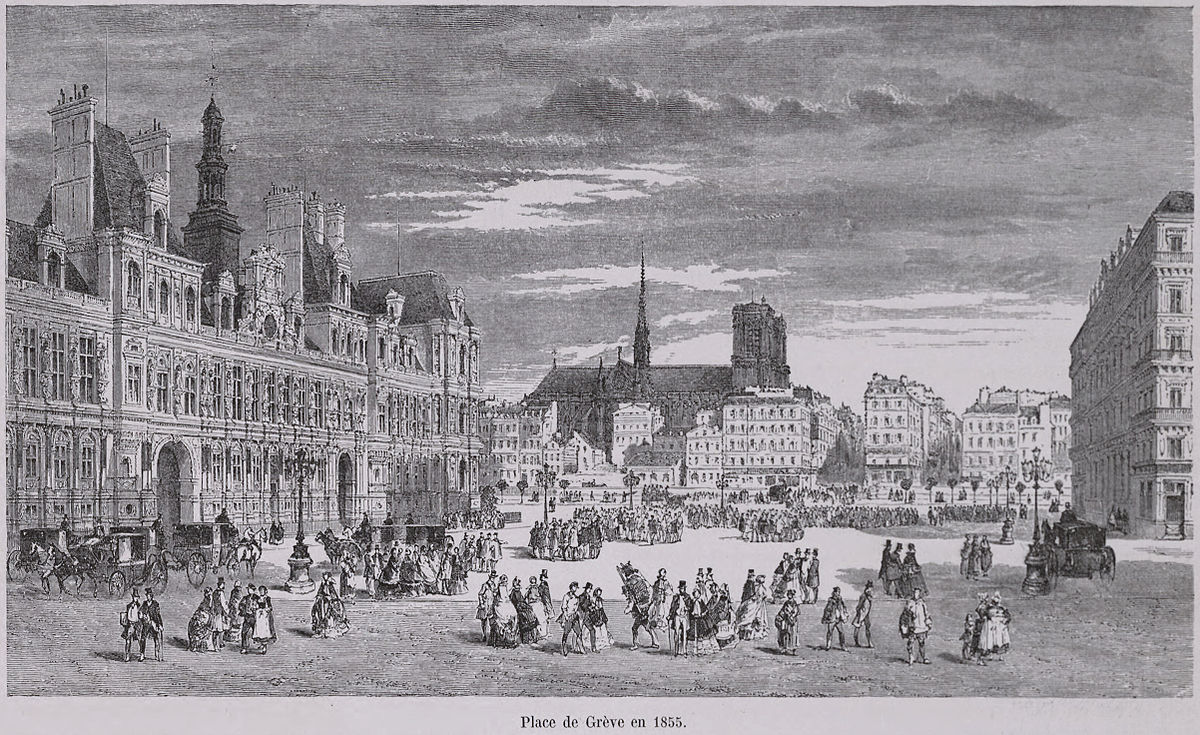

Théodore-Joseph-Hubert Hoffbauer (1839-1922), Place de Grève vers 1855, gravure, 1875-1882

Charles Marville (1816-1879, L'Hôtel de Ville après la chute de la Commune de Paris, vers 1871

Sur la place de Grève

Jusqu'au milieu du XIe siècle, la place de Grève, comme son nom l'indique, était une plage de sable et de graviers qui descendait en pente douce vers la Seine. Louis VII, en 1141, vendit à la plus importante corporation des marchands de l'eau (bourgeois qui régissent le négoce sur la Seine à Paris) une partie de cette grève afin d'y installer un port où l'on entreposait les marchandises. En 1357, Étienne Marcel (le prévôt des marchands) acheta une vaste maison (la Maison des Piliers) pour y établir le premier Hôtel de Ville. A cette date, la place de Grève servait déjà de lieu d'exécution pour les peines capitales (la première suppliciée fut Marguerite Porette, exécutée le 31 mai 1310). Durant plus de 500 ans (jusqu'au 22 juillet 1830), cette place allait retentir des cris des condamnés. Le gibet était placé au centre de la place. Les modes d'exécutions connus variaient selon le statut social du supplicié : potence pour les gens du peuple, hache ou épée pour les gentilshommes, brûlés vifs pour les hérétiques et les sorciers, écartèlement pour les crimes de lèse-majesté. Le peuple de Paris pouvait assister à ce spectacle macabre, tout en se rafraîchissant dans une des nombreuses tavernes de la place. A partir de janvier 1832, la barrière Saint-Jacques (au sud de Paris) fut choisie pour remplacer la place de Grève comme lieu d’exécution des peines capitales à Paris.

Victor Hugo enfant (il avait alors dix ans) fut marqué à jamais par le visage d'un condamné à mort espagnol, entraperçu à Burgos au printemps 1812, puis par le cadavre d'un autre condamné à Ségovie, en ce même printemps 1812. Et le récit d'Adèle Hugo relate, dans son chapitre « l'échafaud », l'exécution de Pierre-Louis Martin (et non Jean, comme l'indique le texte), condamné pour avoir tiré des coups de feu sur son père (exécuté en décembre 1820). Le texte nous dit que le poète n'avait guère envie d'assister à l’évènement, mais qu'il eût cru peu viril de reculer. Ce jour-là, Victor Hugo a été entrainé par le jeune poète Jules Lefèvre qui voulait absolument voir l'exécution, car il préparait un poème sur le sujet. Le texte insiste sur l'aspect "spectacle" de l'exécution :

Tout en causant, Victor Hugo vit du monde affluer des rues adjacentes, des quais, des ponts et tout ce monde se diriger vers la Grève. […]

Les maisons regorgeaient de monde. Les locataires avaient invité leurs amis à la "fête" ; on voyait des tables couvertes de fruits et de vin, des fenêtres avaient été louées fort cher ; de jeunes femmes venaient s'accouder à l'appui des croisées, verre en main et riant aux éclats, ou minaudant avec des jeunes gens. Mais bientôt la coquetterie cessa pour un plaisir plus vif : la charrette arrivait.

En avançant près du pont au Change, ils virent venir la charrette. Un homme était sur une banquette, tournant le dos au cheval […] il avait une chemise blanche, les mains derrière le dos, un pantalon de toile grise, et les pieds nus […]. La pluie avait augmenté et le malheureux semblait grelotter. L'abbé Montès était près de lui, lui présentant le crucifix. Le patient ne semblait ni le voir, ni l'entendre. […]

Un large emplacement gardé par la troupe isolait l'échafaud. Jean martin descendit, soutenu par les aides, puis, toujours supporté par eux, il gravit l'échelle. L'aumônier monta après lui, puis le greffier, qui lut le jugement à haute voix. Alors le bourreau leva le voile noir, fit apparaître un jeune visage effrayé et hagard, prit la main droite du condamné, l'attacha au poteau avec une chaîne, saisit une hachette, la leva en l'air ; mais M. Victor Hugo ne put en regarder davantage, il détourna la tête, et ne redevint maître de lui que lorsque le "Ha ! " de la foule lui dit que le malheureux cessait de souffrir.

(Victor Hugo raconté par Adèle Hugo)

Exécution de Georges Cadoual le 25 Juin en Place de Grève, gravure

Champ-de-l’Alouette, le 25 mai 1827. Honoré Ulbach assène cinq coups de poignards à Aimée Millot, la jeune fille de 19 ans qui l’a éconduit la veille.

Couverture du livre Le Dernier Jour d'un condamné, par Victor Hugo,

Juste après, Adèle Hugo raconte l'exécution d'Honoré Ulbach, un jeune homme qui tua une jeune bergère d'Ivry par amour en mai 1827 (un crime passionnel qui défraya la chronique à l'époque). Cette fois-ci, Victor Hugo assiste juste aux préparatifs de l'exécution :

Victor Hugo vit une chose qui ne le révolta pas moins que le fait hideux, brutal de couper la tête. En passant devant l'Hôtel de Ville sur les deux heures, il vit préparer l'échafaud ; et l'opérateur essayait sa hache, puis, voyant qu'elle ne fonctionnait pas à son gré, il graissait les rainures et la réessayait de nouveau. Ces préparatifs faits à l'avance, de sang-froid, cyniquement, pour enlever la vie à un homme, ce défi fait à l'humanité, augmenta sa résolution de flétrir la loi de la peine de mort. (Victor Hugo raconté par Adèle Hugo)

Adèle nous dit qu'après l'exécution d'Ulbach, le poète commença à écrire Le Dernier Jour d'un condamné. Jean-Marc Hovasse (son dernier biographe) précise qu'après s'être interrompu dans ce travail, il en reprit la rédaction en décembre 1828 pour l'achever en trois semaines. Ce livre (paru en février 1829 sans nom d'auteur chez Gosselin) marqua profondément Dostoïevski qui en souligne le procédé fantaisiste mais nécessaire, et qui n'oblitère en rien la force du propos :

Victor Hugo a toléré une invraisemblance encore plus grande [que dans son récit La Douce] en supposant que le condamné à mort avait la possibilité (et le temps) de prendre des notes non seulement durant son dernier jour, mais même durant sa dernière heure, et littéralement durant sa dernière minute. Or s'il n'avait pas toléré cette fantaisie, l'œuvre même n'existerait pas – l'œuvre la plus réelle et la plus véridique de toutes celles qu'il a écrites. (note de l'auteur, La Douce, 1876)

Voici maintenant deux courts extraits du Dernier Jour d'un condamné (Gosselin, 1829). Le premier décrit un songe du condamné :

L'Hôtel de Ville est un édifice sinistre.

Avec son toit aigu et roide, son clocheton bizarre, son grand cadran blanc, ses étages à petites colonnes, ses mille croisées, ses escaliers usés par les pas, ses deux arches à droite et à gauche, il est là, de plain-pied avec la Grève ; sombre, lugubre, la face toute rongée de vieillesse, et si noir qu'il est noir au soleil.

Les jours d'exécution, il vomit des gendarmes de toutes ses portes, et regarde le condamné avec toutes ses fenêtres.

Et le soir, son cadran, qui a marqué l'heure, reste lumineux sur sa façade ténébreuse.

Le second extrait parle des dernières minutes du condamné :

Et la charrette allait, allait, et les boutiques passaient, et les enseignes se succédaient, écrites, peintes, dorées, et la populace riait et trépignait dans la boue, et je me laissais aller, comme à leurs rêves ceux qui sont endormis.

Tout à coup la série des boutiques qui occupait mes yeux s'est coupée à l'angle d'une place ; la voix de la foule est devenue plus vaste, plus glapissante, plus joyeuse encore ; la charrette s'est arrêtée subitement, et j'ai failli tomber la face sur les planches. Le prêtre m'a soutenu. – Courage ! a-t-il murmuré. Alors on a apporté une échelle à l'arrière de la charrette ; il m'a donné le bras, je suis descendu, puis j'ai fait un pas, puis je me suis retourné pour en faire un autre, et je n'ai pu. Entre les deux lanternes du quai j'avais vu une chose sinistre.

Oh ! c'était la réalité !

Je me suis arrêté, comme chancelant déjà du coup.

Victor Hugo, dans Notre Dame de Paris, a fait périr Esméralda sur cette même place de Grève. Dès le début du roman, Hugo parle à nouveau de cette place comme un lieu sinistre : La Grève avait dès lors cet aspect sinistre que lui conservent encore aujourd'hui l'idée exécrable qu'elle réveille [...] Il faut dire qu'un gibet et un pilori permanents, une justice et une échelle, comme on disait alors, dressés côte à côte au milieu du pavé, ne contribuaient pas peu à faire détourner les yeux de cette place fatale, où tant d'êtres pleins de santé et de vie ont agonisé ; où devait naître cinquante ans plus tard cette "fièvre de Saint-Vallier", cette maladie de la terreur de l'échafaud, la plus monstrueuse de toutes les maladies, parce qu'elle ne vient pas de Dieu, mais de l'homme.

Accusée d'être une sorcière, Esméralda sera pendue au gibet de la place de Grève : la corde fit plusieurs tours sur elle-même, et Quasimodo vit courir d'horribles convulsions le long du corps de l'égyptienne. Hugo insiste sur les souffrances de la condamnée, comme il insistera sur celles de Tapner, condamné au gibet à Guernesey le 10 février 1854 (après avoir obtenu trois sursis). Pour le poète ce spectacle est inhumain. Son combat contre la peine de mort fut l'un de ses grands combats politiques. Il n'eut de cesse, lorsque l'occasion s'est offert à lui, de chercher à obtenir la grâce du condamné, comme il le clama haut et fort aux Guernesiais en janvier 1854 :

Il y a une divinité horrible, tragique, exécrable, païenne. Cette divinité s'appelait Moloch chez les Hébreux et Teutatès chez les Celtes ; elle s'appelle à présent la Peine de Mort. Elle avait autrefois pour pontife, dans l'Orient, le mage, et dans l'Occident, le druide ; son prêtre aujourd'hui, c'est le bourreau. Le meurtre légal a remplacé le meurtre sacré. […]

Redeviendrez-vous païens le 27 janvier 1854 pendant deux heures ? païens pour tuer un homme ! païens pour perdre une âme ! païens pour mutiler la destinée du criminel en lui retranchant le temps du repentir ! ferez-vous cela ? serait-ce là le progrès ? où en sont les hommes si le sacrifice humain est encore possible ? adore-t-on encore à Guernesey l'idole, la vieille idole du passé, qui tue en face de Dieu qui crée ? à quoi bon lui avoir ôté le peulven si c'est pour lui rendre la potence ?

(Actes et Paroles II, pendant l'exil, Michel Lévy, 1875)