La fête des fous

Introduction

Introduction

Les racines du théâtre parisien plongent dans l’histoire vaste et complexe des peuples, des religions et des luttes de pouvoir. Les pères fondateurs de l’Église ont durement condamné le théâtre dès le début de l’ère chrétienne afin d’éradiquer l’idolâtrie et le paganisme bien ancrés dans les esprits depuis des siècles. « N’allons point au théâtre qui est une assemblée particulière d’impudicité où les comédiens y jouent avec des gestes les plus honteux et les plus naturels », disait Tertullien. Quant à Saint-Salvien, il allait plus loin encore : « Le théâtre est pire que tous les crimes car avec lui, les témoins participent au blasphème ou à l’idolâtrie ». Il faut dire que le théâtre romain regorgeait de scènes où les divinités païennes étaient montées sur des piédestaux. Et malgré cette aversion, le clergé utilisa rapidement cet art à des fins de prosélytisme. Prêtres ou vicaires s’associaient à de notables bourgeois pour endosser les costumes de personnages bibliques et retracer, sous forme de tableaux vivants, les épisodes marquants des Saintes Écritures. Ces « mystères » venaient alors illustrer les offices et égayaient les esprits tout en permettant de mieux faire connaître le message évangélique aux âmes simples et incultes du petit peuple médiéval. Mais bien vite l’Église s’opposa à ces mystères dévoyés par des farces qui outrepassaient les limites de la bienséance. Clergé, Parlement, confréries et artistes cohabitèrent tant bien que mal entre procès et lettres patentes. Toutefois, les interdictions répétées eurent des conséquences heureuses et permirent aux auteurs du XVIe siècle de s’ouvrir à d’autres sources d’inspiration et de poser les premières pierres du futur théâtre classique.

Des farces et sotties médiévales jusqu’aux textes élaborés d’un Corneille, l’histoire nous guide de la rive droite à la rive gauche de la Seine, laissant flâner l’imagination au détour d’une rue ou à l’ombre d’un ancien collège. Car avant d’avoir un lieu bien défini, l’art théâtral fut avant tout un art nomade.

L'église Saint-Leu-Saint-Gilles

«Un sot trouve toujours un plus sot qui l’admire.» Nicolas Boileau

L’église Saint-Leu fut bâtie en 1285 et reconstruite à l’emplacement de la nef actuelle en 1319.

Située dans la rue Saint-Denis qui était voie royale - c’est-à-dire que les cortèges royaux l’empruntaient lorsque le souverain entrait dans la capitale pour gagner le palais - elle fut submergée par la foule des paroissiens qui venaient de plus en plus nombreux aux offices pour admirer les fameux miracles qui racontaient l’histoire des saints et autres personnages bibliques. Le bruit et les nuisances d’une foule toujours plus grandissante furent une des causes du déplacement de l’église (qui se trouvait à l’origine entre les numéros 84 et 92 de la rue.) Et en effet, ces représentations étaient particulièrement bruyantes et spectaculaires.

Le théâtre médiéval était le savant mélange de deux types de théâtres, bien différents dans la forme.

Le premier était ces passions qui pouvaient être des processions ou des scènes mimées dans lesquelles la piété et la ferveur religieuse avaient la part belle.

Le second était la Fête des fous, héritière des saturnales romaines, pendant laquelle s’installaient pour quelques jours, en décembre, des festivités où la liberté de parole n’était pas un vain mot.

La fête de fous

En effet, sous couvert de la prétendue « folie » des acteurs, ceux-ci se permettaient les pires grivoiseries et n’hésitaient pas à parodier voire à ridiculiser, parfois de manière outrageante, les membres du clergé, la religion, le pape et même le Christ lui-même. Cette fête se déroula annuellement jusqu’à son interdiction en 1548. Ces manifestations ouvrirent donc la voie à d’autres formes de spectacles telles que les sotties dans lesquelles les «diableries» avaient une place prépondérante. Humour grivois, dialogues souvent scatologiques et grossiers, les diableries s’accompagnaient d’acrobaties, de jongleries et surtout d’un décor qui devait émerveiller les publics médiévaux. On figurait l’enfer sur une scène, souvent montée sur ce qu’on nommait un échafaud, par une grande gueule d’où jaillissait des flammes. Des machinistes entretenaient des feux et ne reculaient devant rien pour donner un peu plus d’effet à cette allégorie. Des coups de couleuvrines pouvaient être tirés pour rendre plus crédible le vacarme des enfers et des poignées d’acteurs déguisés en diables couraient, sautaient, hurlaient dans tous les sens pour effrayer autant qu’amuser les spectateurs. Ces diableries commençait toujours par le « cry » qu’un « sot » venait aboyer pour ameuter la foule. En voici un exemple:

« Saillez en parc et s’il y a clotûre

Qui vous garde qu’ici vous ne pouvez pas

Abattez tout, rompez, faites ouverture

Et accourez plus vite que le pas !»

Cette « gueule d’enfer » était également appelée « Chappe d’Hennequin ». Ce personnage ambigu deviendra par la suite «Harlequin» pour s’écrire enfin « Arlequin » sous l’influence de l’« Arlecchino » italien. On associait aussi l’enfer aux cuisines du diable. Aussi les damnés étaient-ils voués à être embrochés, grillés, rôtis, et dévorés par la Chappe. Certains termes ont traversé les siècles. Ainsi, d’un morceau de musique composé par association, nous parlons de «Pot-pourri». Rabelais lui-même fut très impressionné par ces spectacles. On retrouve dans ses œuvres de très nombreuses références aux arts culinaires et son Gargantua ressemblait fort à la Chappe d’Hennequin:

Gustave Doré,

illustration pour le "Gargantua" de Rabelais,

estampe, 1851.

« Il commençait son repas par quelques douzaines de jambons, de langues de bœuf fumées, de boutargues, d'andouilles, et tels autres avant-coureurs de vin. Cependant quatre de ses gens lui jetaient en la bouche, l'un après l'autre, continûment, moutarde à pleines palerées. Puis buvait un horrifique trait de vin blanc pour lui soulager les rognons. Après, mangeait selon la saison, viandes à son appétit, et lors cessait de manger quand le ventre lui tirait. » Rabelais, Gargantua (1534).

On remarquera également que dans les diableries, les personnages de tyrans portaient des noms à consonance culinaire tels que Rifflandouile ou Tailleboudin.

L’église Saint-Leu fut donc un lieu privilégié, de par sa situation, pour toutes sortes de manifestations. Lors de grands évènements, la ville entière se prêtait au jeu et tout au long du parcours qu’empruntait le cortège du roi ou d’une ambassade étrangère venue en grande pompe rencontrer le monarque, on tendait de grands dais et tentures sur les façades des maisons. Les rues étaient tapissées de branchages ou de rameaux, les fenêtres devenaient des loges, on dressait des hourds qui servaient de gradins et de nombreux tableaux figuratifs ponctuaient le parcours. Ces jeux onéreux et gigantesques s’appelaient des mystères. En 1487, lors de l’entrée de Charles VIII à Paris, on représenta la Passion devant l'hôpital de la Trinité, on assista à la résurrection du Christ et à son apparition devant Marie-Madeleine sur le parvis de l’église du Saint-Sépulcre, le Saint Esprit descendit sur les apôtres à l’hôpital Sainte-Catherine tandis que l’Annonciation faite aux bergers était représentée devant le Châtelet et que l'on pouvait voir le baptême du Christ au Pont-neuf.

Ce théâtre était très succinct comparé aux pièces classiques ou modernes. Les figurants, richement vêtus pour l’occasion, se contentaient de mimer l’action et un simple détail pouvait signifier telle ou telle figure historique : un sceptre pour le roi, une couronne entrelacée pour le Christ, des houlettes pour les bergers… Le public friand de ces exhibitions ne se montrait guère retissant à ce que les personnages soient presque exclusivement interprétés par des hommes. Ainsi, personne ne s’offusquait de voir une Vierge barbue ou une Marie-Madeleine avec des épaules de charpentier ! L’ambiance générale ressemblait donc davantage à un immense carnaval qu’au théâtre tel que nous le pratiquons de nos jours. Un Parisien flânant dans les rues de Paris en ces jours de liesse pouvait donc observer des pans de l’histoire biblique mais aussi admirer les bateleurs et leurs tours de jonglage ou d’acrobatie aux carrefours des rues bondées, ou bien encore applaudir les sots qui s’en donnaient à cœur joie pour divertir les passants contre quelques sols.

Ces manifestations rencontrèrent de plus en plus de succès et ne se limitèrent pas aux évènements exceptionnels. La Pâques ou Noël étaient des périodes privilégiées et le succès croissant des farces et des sotties qui accompagnaient les offices obligèrent le clergé à déplacer les miracles hors des églises, jusque sur les parvis ou dans les cimetières, tel que celui des Innocents. C’est sans doute une des raisons pour lesquelles l’église de Saint-Leu fut rebâtie un peu plus loin, l’agitation bruyante des paroissiens dérangeant la quiétude des moines. Le terme « farce » provient d’ailleurs du fait que ces miracles étaient « farcis » de saynètes agrémentant de légèreté la splendide austérité des offices.

Ces spectacles pouvaient durer plusieurs heures. Certaines Passions dépassèrent même la semaine. En règle générale, tout commençait par le fameux cry. Puis venait une sottie ou diablerie qui laissait ensuite la place à la Passion et à une moralité. Les moralités étaient des pièces où l’on personnifiait la vertu, l’orgueil, la pauvreté, la maladie, etc. Ensuite venait la farce qui clôturait le spectacle. De nombreux acteurs étaient employés, sans compter les machinistes qui devaient s’activer pour changer les décors ou actionner les « trucs » que l'on appellerait aujourd’hui «effets spéciaux». Durant cette même journée de 1487, une jeune fille «aux cheveux d’or se déployant jusqu’aux reins», portait les clefs de la ville qu’elle présenta au roi. Pour ce faire, une machinerie complexe la fit descendre de la porte de la ville comme un ange descendant du ciel avant de la remonter ensuite par le même mécanisme. Voilà qui dut avoir un effet des plus vifs sur le souverain et le peuple ébahi. Certains allèrent même, comme à Tournai, jusqu’à utiliser pour le jeu d’Holopherne les services d’un véritable condamné à mort afin que la décapitation du tyran soit plus réaliste. On le croit sans conteste ! C’est dire ô combien ces populations obnubilées par leur destin métaphysique furent impliquées dans la réalisation des mystères.

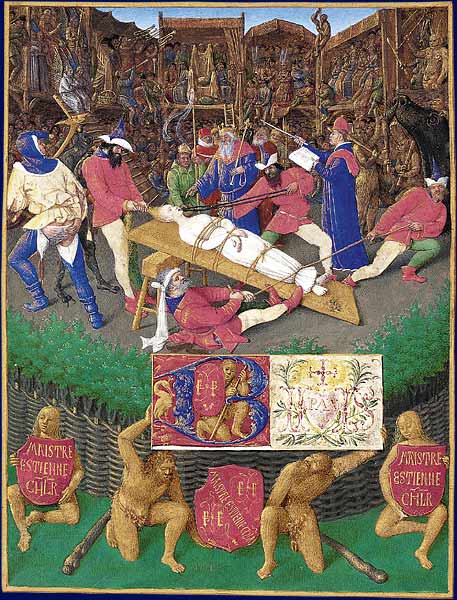

Le martyre de sainte Apolline.

En dehors de ces grandes fêtes où chacun participait activement, le clergé se chargeait entièrement de l’organisation des miracles ou mystères donnés dans les lieux de culte. Mais cette occupation lui prenant trop de temps, il décida de se décharger de cette tâche. Jusqu’ici, les bourgeois et notables de la ville prêtaient main-forte pour la création et le bon déroulement de ces pièces à caractère religieux. Ils s’y investissaient sans doute autant par piété que par goût du spectacle. Il n’était pas rare que les acteurs entrent en conflit s’ils n’obtenaient pas le rôle le plus prestigieux, car il faut bien préciser que celui qui avait l’honneur d’interpréter Moïse séparant les eaux obtenait une grâce incomparable aux yeux des habitants de son quartier et au-delà. On assistait déjà aux prémices de la publicité et du marketing !

«A travers les rues étroites et les places tortueuses, [se massait] une foule de toute condition et de tout âge, ouvriers, compagnons, apprentis vêtus de la casaque grise retenue sur les côtés par un ceinturon aux reflets de safran, juges, magistrats, procureurs avec leur robe blasonnée, escholiers et clercs dans leur cotte de velours marron, coiffés d’une toque empanachée d’une plume de coq de bruyère, chevaliers en hoqueton noir et blanc, bourgeois, marchands et dames et damoiselles chargées de colliers, bagues et bracelets et portant à la main une houssine artistement ouvrée. […] On s’arrachait les plus beaux rôles, ceux qui nécessitaient les vêtements les plus somptueux, ceux qui devaient être les plus sympathiques ou les plus applaudis, qui comptaient le plus grand nombre de vers (quand il y en avait) et attiraient les yeux admiratifs de l’assistance.» Victor Jeanroy-Félix, Histoire abrégée de littérature française (1892)

Le clergé, donc, proposa à certains de ces notables de prendre la responsabilité des mystères et c’est ainsi que fut fondée la Compagnie des Confrères de la Passion. Dans un premier temps, ils louèrent une salle à Saint-Maur près de Vincennes, mais le tapage occasionné par leurs activités les obligea à déménager en 1398 pour investir l’hôpital de la Trinité.