Jebulon (2011),

Vue de la Tour Eiffel, de dessous, Jebulon,

Wikimedia

Premier étage

A la construction de la tour, Gustave Eiffel n’en était pas à ses débuts : il avait créé son entreprise vingt ans plus tôt, à 36 ans. On peut encore voir à Paris, sorties de ses ateliers, la passerelle des Buttes-Chaumont et la coupole de la synagogue de la rue des Tournelles, qui datent de 1867, l’extension du Bon Marché de 1879 et, pour l’après-tour, la structure métallique du « pavillon de l’Alimentation et des Vins de la Ville de Bordeaux », à l’Exposition universelle de 1900, devenu cité d’ateliers d’artistes, dite La Ruche, au 2, passage de Dantzig dans le 15ème arrondissement.

Carte postale d'époque,

Les Buttes Chaumont et leur Pont suspendu produit par les ateliers de G. Eiffel

Vue du Pont suspendu aujourd'hui

La coupole de la synagogue rue des Tournelles

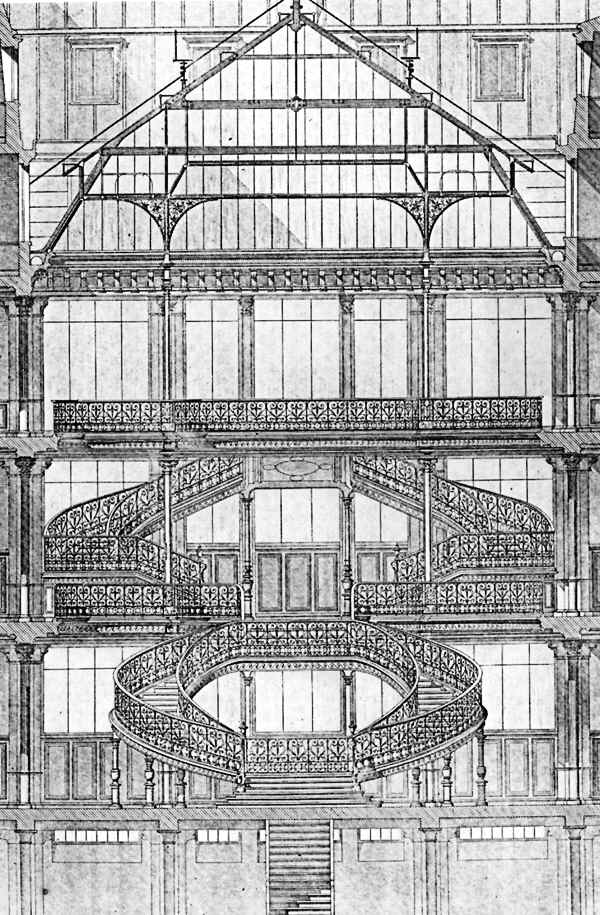

Boileau et Eiffel,

Projet pour le magasin le Bon Marché (1872-1874)

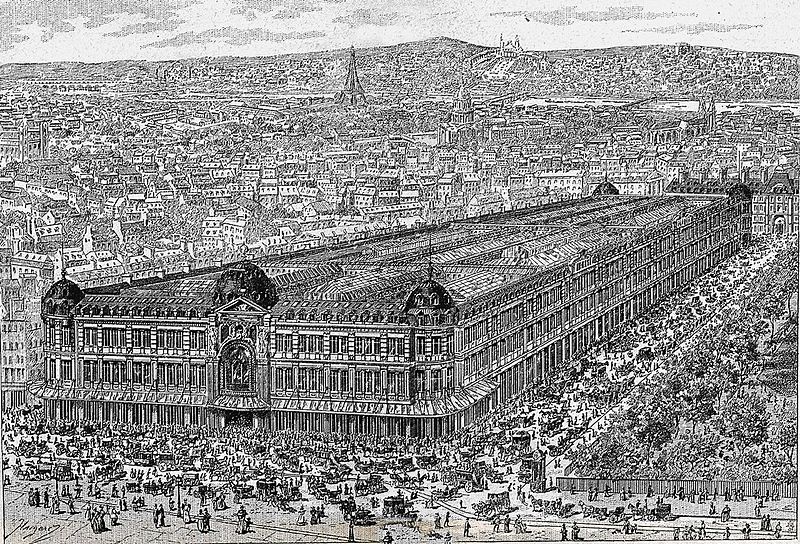

Le grand magasin parisien (le Bon Marché) achevé en 1887,

Estampe, fin XIXe siècle

(Fonds Boucicaut)

La tour qu’il construit pour l’Exposition du centenaire de la prise de la Bastille (elle s’ouvrira le 6 mai 1889), n’est pas un monument commémoratif de commande, mais une attraction construite « à ses risques et périls », (risques financiers s’entend, on n’imagine pas qu’elle s’écroulera). C’est un manège forain, l’équivalent de la grande roue que vous apercevrez sans doute du côté de la Concorde et des Tuileries ; c’est un produit de ses ateliers qu’il expose comme d’autres industriels, à côté, exposent les leurs. C’est sa tour à lui. Il y a donc fait installer son bureau. Cet escalier y menait.

Vue de l'exposition universelle de 1889

Gravure, 1889,

(Paris, musée Carnavalet)

Appesantissons-nous un peu sur ce paradoxe : l’entreprise Eiffel a fourni toute l’ossature de cette « Liberté éclairant le monde » offerte par la France aux États-Unis pour le centenaire de leur indépendance, inaugurée (un peu en retard), pas même trois ans plus tôt. La statue modèle en était due au sculpteur Auguste Bartholdi, son amplification en cuivre repoussé, sur 46 mètres de haut, à l’entreprise Gaget, Gauthier et Cie successeurs, l’une des plus importantes de la métallurgie parisienne. Pourtant, on ne la désigna jamais comme « la statue Bartholdi » ou « le monument Gaget, Gauthier et Cie successeurs », et encore moins comme « la tour Eiffel » !

Dans ces années là, pour une célébration de la même importance historique, les États-Unis (ou, la France pour eux ; après tout, ils n’ont pas choisi le cadeau), font dans les grands symboles, les beaux gestes, les monuments à l’antique, quand Paris érige un pur assemblage industriel, vide de sens, une démonstration technique, un objet publicitaire, une enseigne. C’est là le trait de génie : ne représentant rien, n’ayant aucune fonction utilitaire, comment l’appeler autrement que du nom de son constructeur : tour Eiffel. Dans le port de New York, la statue de la Liberté, au Champ-de-Mars la libre entreprise et son marketing !

La statue de la Liberté, œuvre de Bartholdi,

© D-G.M. (2004)

La concession de sa tour est garantie à Gustave Eiffel pour vingt ans à compter du 1er janvier 1890. Le « scandale de Panama » éclate en 1892 ; l’entreprise Eiffel construisait les écluses du canal. Panama, devenu nom commun, est passé dans l’argot dès 1903 pour y nommer une « chose, affaire embrouillée » (Nouveau Larousse illustré). Paname pour désigner Paris est attesté la même année. Paris était-il alors « la grosse combine », comme New York « la grosse pomme » ? Toujours est-il qu’Eiffel se trouva attaqué au moment du scandale. Il en prendra sa retraite industrielle, laissant la place à la tête de son entreprise à Maurice Koechlin.

Lors d’une exposition suivante, pas universelle celle-là mais des Arts décoratifs, la tour Eiffel s’appellera Citroën. Au lieu des illuminations, du scintillement que vous avez déjà pu admirer ou que vous admirerez à la nuit tombée, à partir du 4 juillet 1925 et pendant dix années auxquelles la faillite d’André Citroën viendra seule mettre un terme, c’est le nom de la marque automobile qui vous éblouissait en lettres de vingt mètres de haut, composées de deux cent cinquante mille ampoules de six couleurs, visibles de quarante kilomètres à la ronde. La statue de la liberté a-t-elle jamais été utilisée à des fins publicitaires ? Cette appropriation privée de l’espace public, et du plus symbolique de tous, illustre bien la nature de la Troisième république, et aussi de sa devancière.

La Tour Eiffel au service de Citroën

Photographie, début du XXème siècle